機場篦子:守護飛行安全的“隱形衛士”

在現代化機場的復雜運行體系中,排水系統是保障飛行安全與設施穩定的核心基礎設施之一。而作為排水系統的“咽喉”,機場篦子(又稱雨水箅子)不僅承擔著快速排除道面積水、防止積水引發飛機剎車失效等安全風險的重任,更需直面飛機輪胎的極端荷載、燃油腐蝕、極端溫差等嚴苛考驗。本文將結合行業實踐與技術標準,深度解析機場篦子的設計邏輯、材料革新與安全保障機制。

一、機場篦子的核心功能:安全與效率的雙重守護

排水效能:與飛行安全直接掛鉤

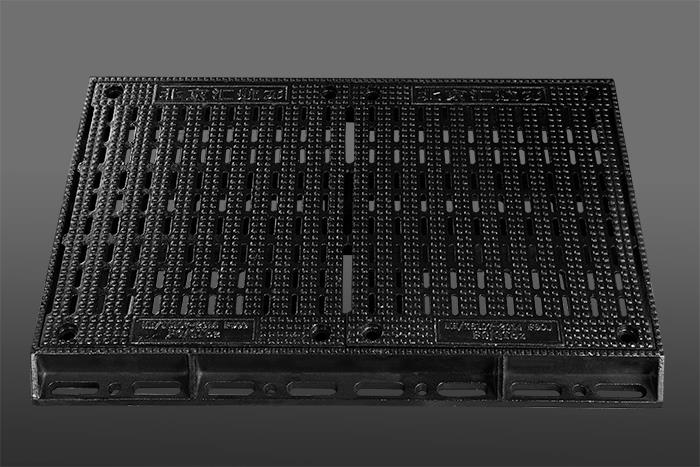

機場跑道、滑行道及停機坪的排水效率直接影響飛機起降安全。以波音747為例,其單輪荷載可達90噸,若排水不暢導致積水,飛機剎車距離將大幅增加,甚至引發滑水現象。機場篦子通過優化網眼布局(如TDYD F900-700型篦子采用密集梯形孔設計),在確保排水面積占比超60%的同時,有效攔截碎石、金屬碎片等異物,防止排水管道堵塞。

荷載承載:超越民用標準的極限挑戰

普通市政雨水篦子承載力通常為25-40噸,而機場篦子需滿足MH/T6107-2014標準,單輪荷載需達到90噸(如北京天地業達TDYD F900-700型)或40噸(如TDYD D400-700型)。這一差異源于機場場景的特殊性:飛機輪胎接觸面積小、壓強大,且需承受動態沖擊荷載。例如,空客A380起降時,輪胎與地面接觸壓強可達1.2MPa,遠超普通車輛。

二、材料革新:從鑄鐵到復合材料的技術躍遷

球墨鑄鐵QT500-7:主流方案的性能標桿

當前,球墨鑄鐵因其高強度(抗拉強度≥1000MPa)、高韌性(延伸率≥7%)及優異的耐腐蝕性,成為機場篦子的主流材料。以河北正天市政的鍋底型篦子為例,其通過多層加筋結構與鍋底型設計,將底部受力面積擴大3倍,配合球墨鑄鐵的抗疲勞性能,可承受10萬次以上荷載循環而無裂紋。

復合材料:輕量化與功能化的新探索

針對極寒地區(如黑龍江齊齊哈爾機場)或腐蝕性環境(如海南三亞機場),復合材料篦子展現出獨特優勢。例如,采用鋼纖維混凝土與聚氨酯彈性體的混合結構,可在-50℃低溫下保持彈性,防止凍融循環導致的開裂;而SMC(片狀模塑料)復合材料篦子則通過添加防紫外線劑,將使用壽命延長至30年以上,同時重量僅為鑄鐵的1/3,便于快速安裝。

三、結構優化:從“被動承載”到“主動防御”

防滑構造:細節決定安全

機場篦子表面需設置防滑紋路以增加輪胎摩擦力。例如,TDYD系列篦子采用菱形凸起紋路,摩擦系數達0.8以上,即使在雨天也能確保飛機滑行時的方向穩定性。此外,邊框兩側的鋼筋固定焊接孔設計,可防止篦子在高壓沖擊下位移,避免形成“陷阱效應”。

彈性修復結構:應對極端工況

在高原機場(如青海格爾木機場),晝夜溫差可達40℃,傳統剛性結構易因熱脹冷縮產生裂縫。對此,部分廠商采用聚氨酯彈性混凝土修補溝沿,其彈性模量與球墨鑄鐵匹配,可吸收80%以上的沖擊能量,同時具備自修復功能——當裂縫寬度小于2mm時,彈性體可自動填充愈合。

四、行業實踐:從標準到落地的閉環管理

定制化設計:場景驅動的技術適配

機場篦子的選型需綜合考慮區域氣候、飛機型號及運行頻率。例如,在貨運量大的機場(如上海浦東機場),需采用聯合式篦子(平箅+立箅組合),以應對大流量地面車輛的碾壓;而在多雨地區(如廣東廣州機場),則需增加篦子密度(每平方米設置4-6個),確保排水效率。

全生命周期維護:從安裝到報廢的精準管控

機場篦子的維護需遵循“預防性更換”原則。以北京首都機場為例,其采用物聯網傳感器實時監測篦子變形量,當沉降超過5mm或裂縫寬度超過0.5mm時,系統自動觸發更換預警。此外,每年雨季前需進行激光水準儀校準,確保篦子表面與道面高差控制在±2mm以內,防止飛機起降時產生顛簸。